遙望“彼岸”

——陳中堅(jiān)的山水畫(huà)藝術(shù)

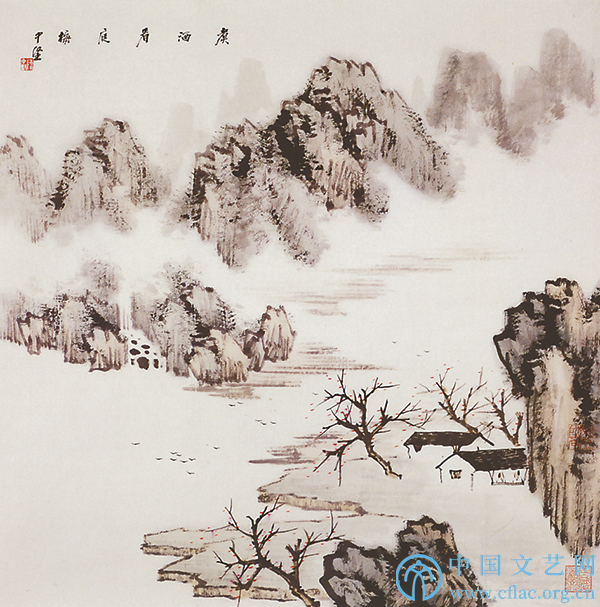

煮酒看庭梅(中國(guó)畫(huà)) 陳中堅(jiān)

洪惠鎮(zhèn)在評(píng)價(jià)陳中堅(jiān)山水畫(huà)藝術(shù)時(shí),引用了清代趙翼的名句“筆精墨妙,人生樂(lè)事”;這里,“筆精墨妙”是指筆墨的文化承載與“以技入境”的嫻熟,及其達(dá)到的藝術(shù)高度;“人生樂(lè)事”是指人生境界的自由展開(kāi),是說(shuō)筆墨抵達(dá)精妙程度之后,則成為生命之終極快樂(lè)的狀態(tài),及其必然的邏輯呈現(xiàn)。

洪惠鎮(zhèn)隨即指出,陳中堅(jiān)把藝術(shù)當(dāng)作忠誠(chéng)伴侶,有志于與它共度余生。陳中堅(jiān)是耐得住寂寞、守得住清貧的知識(shí)分子,而藝術(shù)的純凈與澄澈、簡(jiǎn)潔與精湛,則是他堅(jiān)守的藝術(shù)與生命的底線。陳中堅(jiān)從理法嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膫鹘y(tǒng)出發(fā),在多年的文化沉淀中厚積薄發(fā),創(chuàng)造著自己的藝術(shù);重要的是,他在藝術(shù)思考與現(xiàn)實(shí)實(shí)踐中尋找到了兩者共同的“方向性”,在實(shí)踐中,予以融合,并以“寫(xiě)意”為繪畫(huà)原則,有意在其中注入意象、抽象、象征等元素,使之在融于一體中,形成自己的風(fēng)格與情緒化文本。

陳中堅(jiān)的作品,再明顯不過(guò)地表明了其偏于中國(guó)哲學(xué)的意味和禪境的思維——對(duì)彼岸的遙望。他的作品《閑居養(yǎng)心》《得好友如對(duì)月》《白云怡意,清泉洗心》等,其中“養(yǎng)心”“對(duì)月”“白云”等,都體會(huì)出“借古為今”與對(duì)自然生命形式的創(chuàng)造性詮釋?zhuān)驗(yàn)閷?duì)“外師造化”而來(lái)的山川、流水、樹(shù)木等物象印象,以及由此產(chǎn)生的意象及其抽象表現(xiàn)因素,是經(jīng)過(guò)畫(huà)家心靈浸泡的、筆墨之間的精神氣息使意象及其抽象元素得以充滿(mǎn)活力,使經(jīng)過(guò)“中得心源”過(guò)濾的空間意味得到平面化展示,而符號(hào)化的意象——山川、流水、樹(shù)木等,便在純粹的繪畫(huà)世界里完成精神“形式化”的藝術(shù)創(chuàng)造,實(shí)現(xiàn)“遙望彼岸”的理想追求。

要理解陳中堅(jiān)的山水畫(huà),關(guān)鍵在于理解其形而上的形式化過(guò)程。也就是說(shuō),他把精神現(xiàn)象全部轉(zhuǎn)化成了畫(huà)幅中的形式結(jié)構(gòu),為此,他只畫(huà)自己心中的山水,而非現(xiàn)象與物質(zhì)世界的物象山水,在作品中,努力于把自己的藝術(shù)意志,表達(dá)到充分的境地。

譬如,他的作品《半榻墨云,一簾春雨》《好景君須記,深情我獨(dú)知》中,畫(huà)家用筆極簡(jiǎn)、極精,且從外即內(nèi)地轉(zhuǎn)換為內(nèi)心主題的詮釋?zhuān)瑢⑶閼选⑾蛲c生命體驗(yàn)、感受等,化作幾筆水墨淋漓的遠(yuǎn)山與近處的屋宇和樹(shù)叢,而遠(yuǎn)山與近景的屋宇之間是大面積留白,營(yíng)造了“山高水遠(yuǎn)、氣象萬(wàn)千”的聯(lián)想;這些作品,給人的直覺(jué)感受是“靜謐的動(dòng)感”,是指表象的靜止與安謐,在實(shí)際上隱伏著宇宙的節(jié)奏與運(yùn)動(dòng)感,即粗看是靜謐的山水意象組合,細(xì)看乃是平面空間中符號(hào)的分布與平面置放,其中潛隱著節(jié)奏、韻律與力度,使作品在“外冷內(nèi)熱”中見(jiàn)出審美張力。

顯然,陳中堅(jiān)的山水畫(huà)是從傳統(tǒng)文化、當(dāng)代文化語(yǔ)境和現(xiàn)代文化的張力之間合成的觀念中孕育而成與發(fā)展起來(lái)的。如《閑門(mén)幽對(duì)避喧嘩》《看云聽(tīng)泉》《野渡無(wú)人》《松柏氣節(jié)》《淡煙疏雨》及長(zhǎng)卷《好山佳樹(shù)》《云間瑞氣,堂上春風(fēng)》等,都屬于這類(lèi)佳作;而在《孤吟獨(dú)釣》《松蔭高逸圖》《閑山逸水冊(cè)》《煮酒看庭梅》中,除了折射出畫(huà)家自身的品格情懷、正氣凜然的胸襟外,還在“三遠(yuǎn)法”的高遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)、平遠(yuǎn)中尋求新發(fā)現(xiàn)和熟悉領(lǐng)域的新開(kāi)拓。

宋人郭熙提出的“三遠(yuǎn)法”,令陳中堅(jiān)的山水藝術(shù)為之豁然,他極擅長(zhǎng)運(yùn)用中國(guó)畫(huà)的象征性、隱喻性和幻象性,甚至在某種意義上,是將它們作為本質(zhì)來(lái)運(yùn)用的,陳中堅(jiān)以現(xiàn)代藝術(shù)理念的融入,搭建了通往彼岸的橋梁。當(dāng)下,民族文化心理釋放得更加豐富多彩,因而,當(dāng)代山水畫(huà)的創(chuàng)造,是以遠(yuǎn)離一時(shí)一地具體歷史表象為標(biāo)志的,轉(zhuǎn)而為詠喻人類(lèi)永恒情感為特點(diǎn)的藝術(shù)創(chuàng)造,這是陳中堅(jiān)山水畫(huà)創(chuàng)作的意義所在。

在“氣貫文風(fēng)”的前提下,陳中堅(jiān)的作品在看似簡(jiǎn)凈、精煉的符號(hào)空間組合中,體現(xiàn)的都是“充實(shí)之謂美”的藝術(shù)感覺(jué),而澄澈、清新、精湛與“含而不露”等藝術(shù)品格的“擴(kuò)而充之”,不能不令人聯(lián)想到“至大至剛”的審美境界。在看似尋常的符號(hào)與空間中,顯示的都是“壯闊浩淼、氣吞山河”的審美境界,繼而畫(huà)家完成了此岸向彼岸轉(zhuǎn)換。《好山佳樹(shù)》《雨后黃山》《好景君須記,深情我獨(dú)知》等,都是這樣的佳作。

在堅(jiān)守“觀物取象”與“意從象出”中,陳中堅(jiān)建立了自己的象征性方式。在他看來(lái),象征的意義產(chǎn)生,取決于事物現(xiàn)象的機(jī)體。他的作品表明:意象即形神。他筆下的意象不僅借物以寫(xiě)所詠之物,在擴(kuò)大性比喻和借聯(lián)想融形象情感于一體之中,給以象征性符號(hào)的啟悟與喻示;還在營(yíng)構(gòu)對(duì)象的過(guò)程中融入博大厚重的主體意志和時(shí)代激情,使現(xiàn)象世界之物象升華為意象,帶給欣賞者感悟和思考。如畫(huà)家山水作品中的幾筆濕墨,演繹出的是層疊的遠(yuǎn)山,兩三座屋宇則象征村落,而幾棵樹(shù),象征的是叢林,中間的大面積留白,無(wú)疑是“此時(shí)無(wú)聲勝有聲”的象征與比喻,它可以是遠(yuǎn)山余脈,可以是江流天地外,也可以是田疇阡陌,無(wú)不令人遐想萬(wàn)千。通過(guò)形象與事物來(lái)說(shuō)明事理,這使得作品的內(nèi)在形象性大為強(qiáng)化,這一藝術(shù)傳統(tǒng),給了陳中堅(jiān)極大的啟示。在實(shí)踐中,他嫻熟地運(yùn)用意象、心象,以及抽象元素,完成了借他物書(shū)寫(xiě)所詠之物的象征性創(chuàng)造過(guò)程。不言而喻,這種創(chuàng)作手法的想象性與象征特點(diǎn),體現(xiàn)出明顯的“彼岸性”向往和憧憬,這是陳中堅(jiān)作品的精神所在。

所謂中國(guó)畫(huà)中的“彼岸性”,實(shí)際上,是以筆墨方式構(gòu)建的玄幻圖景,它是想象、意象、心象等主觀色彩極為濃郁的幻象,并結(jié)合他以“冥觀”“靜慮”為特點(diǎn)——“渾萬(wàn)象以冥觀”,即是將物象的實(shí)體文本本身轉(zhuǎn)化為一種精神與虛幻的存在。譬如,留白作為一種特別的中國(guó)畫(huà)語(yǔ)言形式,它所具有的“聲之詩(shī)”的特點(diǎn),被陳中堅(jiān)在山水畫(huà)創(chuàng)作中廣泛應(yīng)用;留白是特有的靜謐與沉靜的詩(shī)境,相對(duì)于隔絕了聲音與色澤的水墨畫(huà),在緘默中釋放出一種不被正常語(yǔ)言世界承認(rèn)的、空洞地展示自身單一性的真實(shí)——彼岸性。從作品的標(biāo)題中即可看出此點(diǎn)——《半榻墨云,一簾春雨》《一葉飄然煙雨中》《幽亭靜隔塵》《一葉隨風(fēng)》等,體現(xiàn)的是清高純凈的詩(shī)心、詩(shī)境,以及將古詩(shī)詞境界轉(zhuǎn)換為當(dāng)代人內(nèi)心主題的視覺(jué)格局與理想,其特點(diǎn)在于,它并不主動(dòng)地分辨自己的幻象性;同時(shí),它為創(chuàng)作主體所支配,這使得它成為筆墨幻象置身于一種緘默的“彼岸性”語(yǔ)境,并煥發(fā)出超越自身的審美魅力。

在“彼岸性”的觀念范疇里,“心靈風(fēng)景”是難以訴說(shuō)的形而上直覺(jué)信號(hào),是虛無(wú)縹緲的升騰,是忘懷一切將進(jìn)入“世外桃源”的癡迷。由此可見(jiàn),陳中堅(jiān)作品中的“彼岸性”,幾乎隨處可見(jiàn),他以“彼岸性”的觀念將欣賞者內(nèi)心深處的圣潔性和清靜無(wú)為的境界引導(dǎo)出來(lái)。因此,在前述作品中,我們分明看到,這是以想象性為主設(shè)立“彼岸性”原型的空間,它脫離了常規(guī)山水畫(huà)的創(chuàng)作心境。欣賞陳中堅(jiān)作品,我們理解了一個(gè)不以現(xiàn)實(shí)世界為摹本而存在的藝術(shù)形式,一個(gè)不受時(shí)空限制,又無(wú)法衡量、無(wú)法察覺(jué)的幻想形態(tài),它確立了人與自然和諧一致的理想境界。可以說(shuō),作品中的超時(shí)空觀念與無(wú)限的虛無(wú),成為“致虛極,守靜篤”的印證,也是面對(duì)大千世界終極意義和對(duì)其無(wú)窮性把握的一種方式,更是畫(huà)家自身詮釋“彼岸性”的起點(diǎn)和歸宿。

多年來(lái),陳中堅(jiān)堅(jiān)持對(duì)彼岸世界和內(nèi)心主題的探索與詮釋?zhuān)炎约簩?duì)現(xiàn)實(shí)、經(jīng)歷的感受,給以“精神的形式”化,其臆想的虛無(wú)成分,反映出的是人面向自己內(nèi)心時(shí),對(duì)終極的沉思和對(duì)無(wú)極的神往。